表面界面スペクトロスコピー2021

表面界面スペクトロスコピー2021開催のご案内

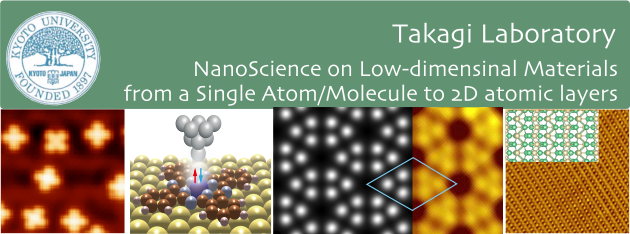

高木研究室では、表面に吸着した単原子や単分子、それらが自己組織的に作る低次元ネットワーク構造、シリセンに代表される"X-ene"と呼ばれる新奇ハニカム単原子層物質(X=Si, Ge, Sn, Bi,・・・)、遷移金属ダイカルコゲナイド系単原子層など、自然界に存在しない低次元物質の原子構造、電子状態、トポロジカル量子状態、磁気秩序状態、光学的特性、触媒活性などを走査型トンネル顕微鏡(STM/:Scannning Tunneling Microsocpy)や走査トンネル分光(STS:Scannning Tunneling Spectroscopy)などを用いて研究しています。

お知らせ

??表面科学とは??

固体の表面・界面は、3次元の周期性をもつバルク結晶を特定の方向で切断したり、結晶を二つ貼り合わせたりすることで現れる新しい”相”です。そこでは、バルク結晶の周期性が崩れ、対称性が低下する結果、表面界面の原子構造は単なるバルク結晶の端面とは異なり、結合の組み替えや原子数密度の変化を伴う表面界面特有の構造を示します。原子構造と表裏一体の電子状態も、バルクとは異なり表面界面に局在する表面電子状態が現れる。表面界面科学は、表面界面固有の構造・電子状態・物性を研究し、その背景にある学理の解明と普遍的な概念への体系化、得られた知見をもとにした新物質設計・創成及び工業的な応用への展開を行う学問分野です。

|